「わたしは何者か?」という壮大な問いに挑むのが本書、橘玲さんの「スピリチュアルズ」。

“スピリチュアルズ”というタイトルだけ見ると、一体全体なんの本なんだい?といった印象を受けます。

“スピリチュアル(理論)”は、著者の造語ですが、

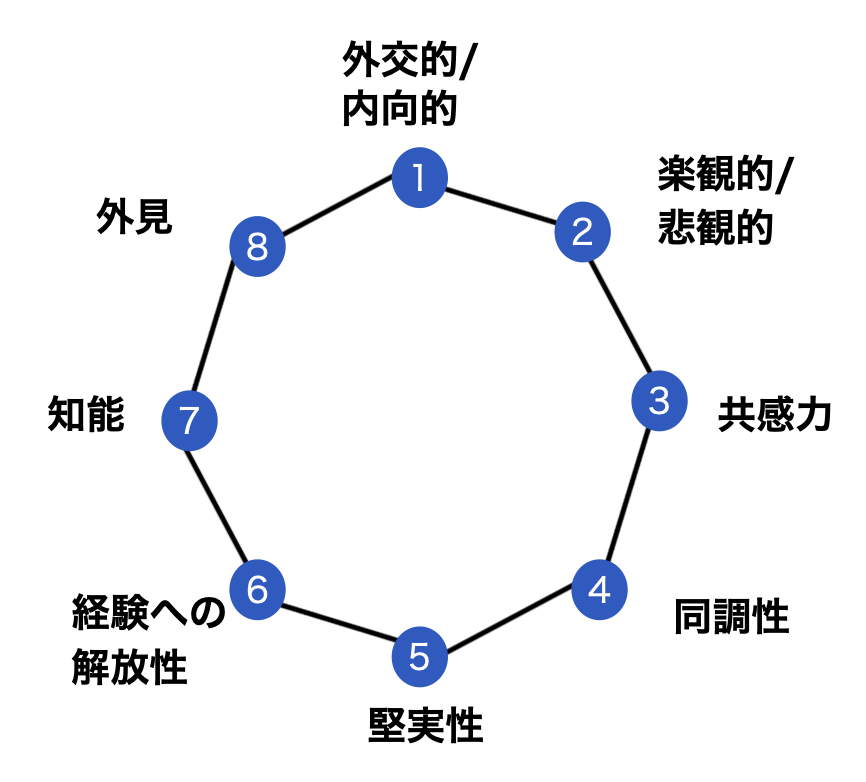

人のパーソナリティ(=性格)は5つの要素で成り立っているとする“ビッグファイブ”という有名な理論を著者なりの解釈で8つに拡大したものです。

読んでいて多くの気づきがありましたので、サクッとご紹介していきたいと思います。

George(父)

George(父)本書の最後には、自分のパーソナリティがわかる簡易診断もあるから、それを楽しみに読み進めていくといいですよ

この記事を書いているGeroge(父)は、都内在住のサラリーマン(管理職)。

通勤電車のほぼ全てを読書に費やし、ビジネス書を中心に年間100冊程度の本を読んでいます。(プロフィール)。

- 自分は一体何者か?自己分析や性格診断に興味がある方

- 心理学全般が好きな方(特に行動心理学や進化心理学)

- 今後のキャリアに悩んでいる社会人や学生さん

\ それでは、いってみましょう

ビッグファイブ理論

ビッグファイブ理論は、人間の性格を構成する要素を突き詰めていくと、最終的には5つの基本的な特性となるとする理論です。

5つの特性とはすなわち、

- 「外向性(extraversion)」

- 「協調性(agreeableness)」

- 「堅実性(conscientiousness)」

- 「神経症的傾向(neuroticism)」

- 「経験への開放性(openness)」

のこと。

外向性は社交性や活動性を示し、協調性は他者との関係性や協力性を表します。

堅実性は責任感や計画性を指し、神経症的傾向は感情の安定性(楽観的か悲観的か)を示す。

解放性は、新しい経験へのオープンさや創造性のこと。

ビッグファイブ理論は、これらの特性により人間の性格を包括的に説明することができるとする考え方です。

現在では広く一般的に認知されているビッグファイブ理論ですが、人間のパーソナリティについては、

過去より複数の研究者が独自に似たような概念を提唱していきていることもあって、提唱者について特定することはなかなか難しいなぁという印象。

世の中にある性格診断は、このビッグファイブ理論を活用したアルゴリズムに基づいているものが多そうです

この5つの要素の強弱が人によって様々なので、

同じ出来事に対する捉えかたや感じ方、考え方と行動が変わってきます。

パーソナリティは感情に結びつきます。感情について興味ある方は、「感情は、すぐに脳をジャックする(ブログ記事)」も面白いですよ!

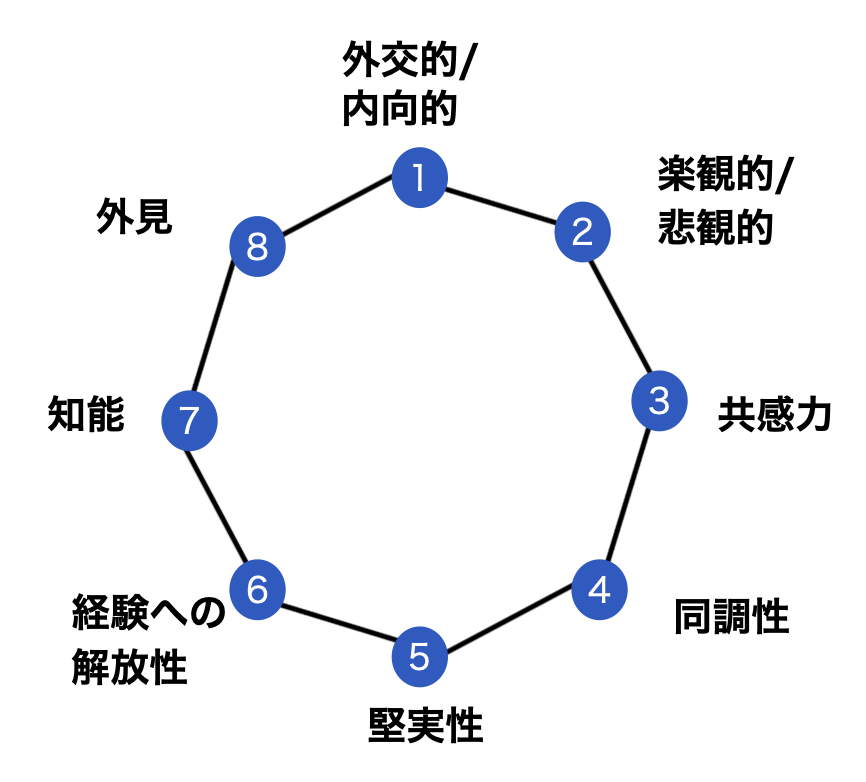

スピリチュアル理論(ビッグエイト)

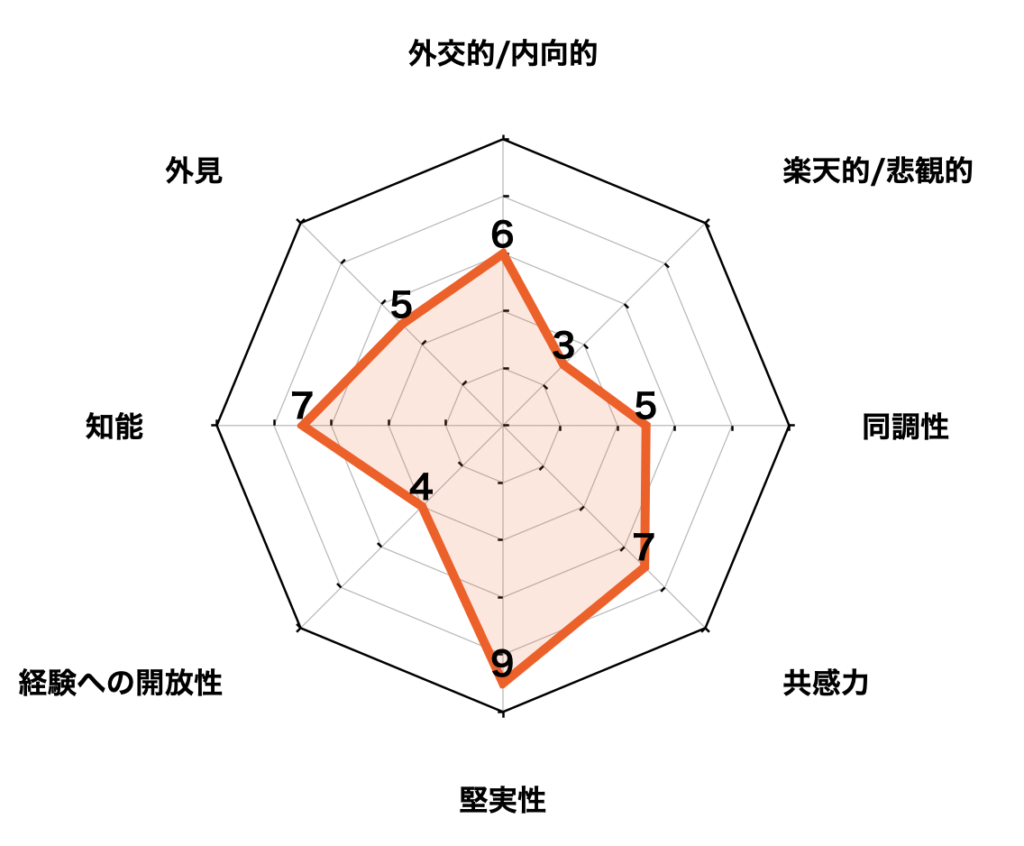

前述のビッグファイブの5つのパーソナリティを著者の橘玲さんが8つに拡大したもの(ビッグエイト)が本書のメインテーマである「スピリチュアル理論」となります。

拡張のポイントは、

- 「協調性」を「共感力」と「同調性」に細分化し、

- 新たに「外見」と「知能」を追加

したもの。

理由は、初対面の人と対峙した際に人間が無意識に注目する要素がこの8つだからというのが橘玲さんの主張。

たしかに、人は見た目が9割とか言われるし、「外見」がパーソナリティ(性格)の1つであるというのは納得感がありました

本書では、それぞれの要素を多くの論文や研究を取り上げて紹介、解説してくれています。

そのあたりは本書を熟読いただくとして、

本記事ではそれぞれの要素の特徴と、各要素を持っているとどのような行動に繋がりやすいのか?

の観点で紹介したいと思います。

8つのパーソナリティ

❶外交的か内向的か

簡単にいうと「性格が明るいか暗いか」ということですが、

難しくいうと、人の「報酬系(気持ちがいいこと)の個体差」のことであり、「欲望へと向かうエンジンの出力の大きさの違い」のこと。

世の中では、大企業の社長だったり、政治家だったり、芸能人などの社会的、経済的な成功者の多くが外交的なパーソナリティを有している(と思われている)ため、

外向的な方が優れているといった印象がありますが、一概にそうとも言えません

外交的な人はある刺激に対して過敏に反応する傾向があるため、ドラッグなどへの依存症や浮気しやすい傾向にあることがわかっているそうです。

最近は、データサイエンティストや研究職など内向的な特性が向く職業の待遇が良くなってきているので、外交的な方が無条件に良いと判断しづらい環境ですね

❷楽観的か悲観的か

ビッグファイブ理論では、“神経症的傾向”といわれ、“精神的安定性”と呼ばれることもあるのがこれ。

本書では、外交的/内向的との比較の中で、「損失系(痛み)の個体差」を表すパーソナリティとして解説されています。

人は生存するために様々な将来「予測」を行うわけですが、楽観的な予測をしやすいか、悲観的な予測をしやすいかの違いとなります。

人間はその生存本能として、「報酬を好み、損失を避ける」生き物だとされていて、

この観点で、人はデフォルトとして楽観的な傾向があるようです。

楽観的な方が長生きしやすいという研究結果がたくさんあるみたいですね

なんとかなるさー

ただ、楽観的すぎると予測と結果の誤差が大きくなり、あらぬ損失を受けるリスクが高まるため、

悲観的な要素とのバランスをとるようにできているのだとか。

楽観主義はポジティブである一方で現実が正しく理解できない。

悲観主義はネガティブであるが故に、現実が正しく理解できる。

という特徴があるため、こちらのパーソナリティもどちらか一方が優れているということではない点に留意しましょう。

❸同調性

同調性とは、集団の圧力に対するばらつきのこと。

ビッグファイブ理論では“協調性”で一括りになっていますが、著者は「同調性」と「共感性」の2つに分解しています。

自分の会社にも全体への同調性は高いけど他者への共感力が低い人、全体への同調性は低いけど共感力が高い人って確かにいるよね、妙に納得しました。

会社の経営方針やルールが絶対。個別事情は一切配慮しない!

といった官僚組織は同調性が高く、共感力が低いのかな?

“同調圧力”という少し悪いイメージで使われることが多い言葉があるので、少し否定的に捉えてしまいがちですが、

社会生活を営む上では必須のパーソナリティですよね。

これが行き過ぎると全体主義に繋がってしまうリスクがありますが……

❹共感力

共感力とは、相手と感情を一致させるパーソナリティのこと。

一般的に男性は共感力が低く、女性は共感力が高い。

男性と女性においての性差が大きいという研究結果がすでにたくさん存在するようです。

これは、脳内ホルモンの1つで、愛情や信頼、絆を深める「オキシトシン」が女性は多く分泌されることが影響しているのだとか。

8つのパーソナリティの中で最も性差が大きいものとして説明されています。

男と女の埋めることができない差について知りたい方は、橘玲さんの「なぜ男と女はわかりあえないのか」が面白いです

男性、女性で一括りに断言するのは間違っていますが、パーソナリティ(性格)に性差があることはしっかりと認識しないといけませんね

❺堅実性

“堅実性”と聞いて“真面目”ということかな?と想像していましたが、違いました。

堅実性とは、「異時点間選択のジレンマ」のことであり、

より簡単にいえば「いまの自分を大切にするキリギリス」と

「未来の自分を大切にするアリ」の対立のことであると解説されています。

最近の、「積立NISAで老後に備えよう!」、「老後2000万円問題やばい」という風潮は、未来の利益を重視するアリ型が多いことを示唆していますが、

この2つの要素もどちらが優れているというものではありません。

将来が確実であるのであればアリ型が正しいのでしょうが、先の見えない世界では今の利益を大事にするキリギリス型であるべきだからです。

堅実性も優劣の話ではなく、あくまでパーソナリティの1つであるということがしっくりときました。

❻経験への開放性

これはビッグファイブの中でも一番とっつきにくいとした上で、著者は、「意識というモニタの解像度のばらつき」であると述べています。

芸術家と裁判官がある同一の対象物を見たときに、表現の仕方は大きく異なることが想像できます。

芸術家は「意識というモニタの解像度が低い」から、絵画や美術で表現できる。

逆に裁判官は「意識というモニタの解像度が高い」ため、誰が読んでも同じく理解できる文書にできる。

が、ここは難しいので“創造性”と理解しておくのが良さそうです。

❼知能

これは文字通り“知能”のことです。

ビッグファイブには含まれていないですが、知能も重要なパーソナリティの要素であると著者はとらえています。

知能が低いとか、高いとかってかなり人生に影響しますよね。これも自分を構成する要素の1つと捉えるのは自然な印象を受けます

知能も優劣で判断するものではなく、あくまでパーソナリティであると著者は主張しています。知能が高い方が経済的に成功する確率は高まるでしょうが、芸術家やスポーツ選手など知能が低くても成功されている方はたくさん存在します

❽外見

これもシンプルで、見かけのことです。

外見が良い方が得をすることは至極当たり前のような気がします。

外見的な魅力が人生の幸福度に結びつきやすいという研究結果があったりします。

肌感覚としてもこれは納得感あるのに、どうして外見を対象とした研究って少ないのかな?

外見は生まれながらの要因が多分に占めていて、最も変えられないとわかっている特性だから。世の中の反感が強いということみたい。

目を背けたくなる不都合な真実なので外見は研究対象から遠ざけられてきたとされているよ

以上が、人を構成する8つのパーソナリティのざっくりとした説明になります。

8つのパーソナリティを考える上で押さえておくポイント

それでは、この8つのパーソナリティを考える上で重要なことはなんでしょうか?

大きく3つのポイントを押さえておきましょう。

❶優劣ではなく、特徴として捉える

8つのパーソナリティというと、「内向的より外交的の方が優れている」、「悲観的より楽観的が良い」、

など優劣で捉えがちですが、これらはあくまでパーソナリティ、すなわち「特徴」になります。

「優劣」として捉えるのではなく「特徴」として捉えることを忘れないようにしましょう。

といいつつ、現代社会で成功するためには、「知能」と「堅実性」と「楽観性」の3つ要素が重要であり、これに「外交性」と「外見」が加わると最も成功しやすいだろうと述べられています。

❷8つのパーソナリティは、あるかないかの2択ではなく程度問題

100%外交的であったり、100%内向的であるといったことはほとんどありません。

人は、これら8つのパーソナリティの程度と組み合わせで成り立っています。

なるほどー。程度と組み合わせを意識して、現代社会で成功できるパターンを見極めて必要なパーソナリティを伸ばしていけばいいのかー。

残念ながら、この8つのパーソナリティを後天的に変えていくというのは難しというのが著者の見解なのだよ

❸パーソナリティは遺伝と非共有環境によって決まる

橘玲さんによると、これら8つのパーソナリティのほとんどは、先天的な「遺伝」と「非共有環境」によって決定されるということです。

「非共有環境」というのは、聞き慣れなくて難しいですよね。

同じ家庭の子供が共有しない環境 という意味で、簡単にいえば親以外との人間関係で、子供にとっては「お友達との関係」のことだよ

パーソナリティは男性、女性で随分と違うという性差があるし、行動遺伝学では、パーソナリティの約50%は遺伝で決まるとされています。

残り半分が家庭環境ではなくて「お友達との関係」であるというのは直感的には理解しづらいのだけど……

この疑問に対して、本書の中にある言葉を引用すると……

徹底的に社会的な動物である私たち人間は、自分を集団と一体化させると同時に、集団の中で自分自身を目立たせるという極めて複雑なゲームをしている

スピリチュアルズ 著者:橘玲

集団と一体化させないと生きづらい一方で、自らの子孫を後世に遺していくためには、異性に選ばれなければならないため、自己を目立たせなければならないということを表現した言葉です。

ここから、家庭環境よりむしろ家の外にある「友達との関係」が人のパーソナリティを形成するとのこと。

たくさんの友達と関わることで違いを認識して、自分を確立するのだ

ここで、以下の衝撃な事実が導かれます。

人のパーソナリティ(特徴・性格)は、大人になってから変えることはできない

人はいつでも、何歳でも変われるという言葉を励みに頑張っていたのに……なんだかショックな結末

自分のパーソナリティを把握し、自分に合った環境で戦うのが正解

本書の主張をざっくりとまとめると以下のとおりです。

- 人を突き詰めていくと8つのパーソナリティで構成されている

- パーソナリティは、とぢらが良いといった優劣を論じるべきものではなく程度と組み合わせが大事

- とはいえ、今の社会で有利になりうるパーソナリティは存在する(知能、堅実性、楽観性)

- パーソナリティの半分は遺伝、残り半分は非共有環境で決まるため、大人になってからパーソナリティを変えることは難しい

ということで、本書の最終的なメッセージがこちらです。

まずは、自分のパーソナリティをしっかり把握しよう!

そのうえで、自分のパーソナリティを無理に変えるよりは、自分のパーソナリティに合った環境を選択し、そこで戦うことが、人生の幸福度をあげることにつながる

なるほど〜勉強になりました

まとめ

橘玲さんの本は読んだのは初めてだったのですが、ちょっと慣れるまで時間がかかりました。表現がちょっと難しかった。

本記事はだけでは、よくわからない点もたくさんあったと思いますが、

本書の中には、たくさんの研究事例が掲載されています。

読めば納得感を得られること間違いなしです。

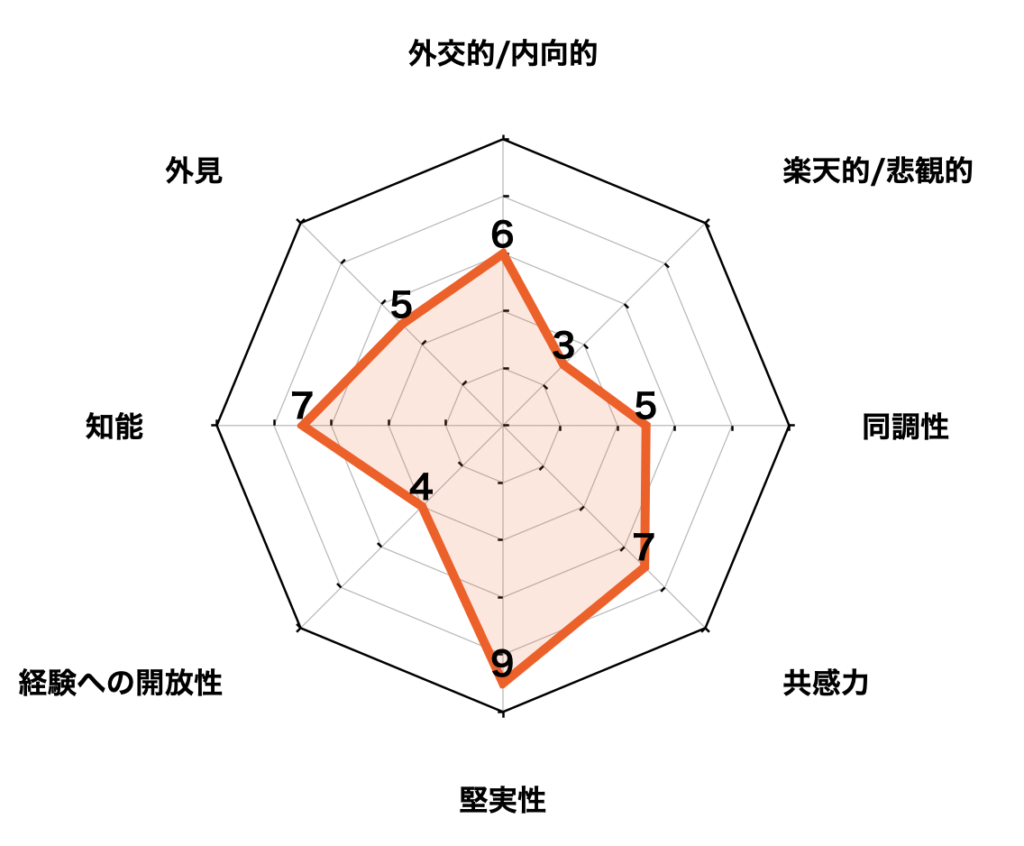

巻末に、自身のパーソナリティを確認するために簡単なセルフチェックができるようにもなっていますので、ぜひ手に取って読んでみてくださいね。

最後に私のパーソナリティは……

堅実性が極めて高いビビりーです😭

最後まで読んでくれて、ありがとうございました〜。

記事を気に入ってくれたら、SNS等で拡散していただけると大変嬉しいです

\1ヶ月の無料体験実施中🎵/

Amazonのオーディオブック Amazon Audibuleはこちらから

\ にほんブログ村参加中〜クリックしてね/