今回は、「数値化の鬼」の内容について紹介します。

本書は、意識構造学で4000社以上の企業で採用されている「識学」3部作の第2弾。

「数値化こそが個人と組織を成長させるのだ」という内容になっています。

けー(中1長男)

けー(中1長男)第一弾「リーダーの仮面」の記事はこちらです。

成果を出すマネージャーになるための心構え〜

- 仕事のできる人材になりたい方(とりわけ営業マン)

- 実績に結びつくPDCA管理の極意を学びたいマネージャー

- 成長する組織を志す経営者

世の中のビジネスパーソンはみんなが知っておきたい内容です

逆に、すでにKPI経営とPDCA管理が徹底できている企業に勤めている方には少し物足りない内容かもしれません。

「数値化の必要性」を理解している組織では、

「数値化しづらい目標をどのように数値化するか?」などで悩まれている方が多いのではないかと推察しますが、そこの事例は残念ながら少なめとなっています。

ちなみに、会社情報などを登録すれば、識学のHPでわかりやすい説明スライドをダウンロードできます。

情報開示に問題のない方はこちらからどうぞ。おすすめです。

この記事を書いているGeroge(父)は、都内在住のサラリーマン(管理職)。通勤電車のほぼ全てを読書に費やし、ビジネス書を中心に年間100冊程度の本を読んでいます。(プロフィール)。

\ それでは、いってみましょう

なぜ数値化が必要なのか

なぜ数値化が必要なのか?それは、

“自分自身や他人と、数字という同じモノサシで会話できるようになるから”

ということ。

私たしは普段、「一生懸命頑張ります」とか、「しっかりとやります」、「たくさん…」、「かなり…」……など,

人によって捉え方や感じ方が異なる表現を使ってその場を濁すことをやりがちです。

このような曖昧な表現を排除し、数字で語ることにより、コミュニケーションコストが軽減されます。

このコミュニケーションコストが軽減されると、最終的には、

“目標達成の確率が上昇する”、“個人と組織が成長する”、“公正な評価につながる”といったことにつながるので、

これらも「数値化することの効能」です。

数値を活用した良い目標設定とは?

以下は、目標設定のダメな事例と良い事例です

| ダメな目標設定事例 | 良い目標設定事例 |

|---|---|

| ダイエットするぞ | 週3回3kmのジョギングをして15%体脂肪を減らすぞ |

| 読書習慣を身につける | 毎日寝る前に30分読書する |

| 早寝早起きを徹底する | 毎日22時に就寝、6時に起きるを1ヶ月継続する |

| 売上目標を達成するために営業頑張る | 週に最低10回は顧客訪問し売上前年対比10%増を達成する |

こちらを眺めてみていかがでしょうか。

ダメな事例は“数値”が何も入っていません。

意気込みは伝わりますが、この目標実現のために具体的に何をすれば良いのかがわかりません。

人によって取りうるアクションも様々な形がありそうです。

一方、右側の良い目標設定では、“数値”が挿入されているので、

次にどのような“行動”を取れば良いのか、誰が読んでも明確になっているかと思います。

“数値”には、目標達成の実現性をグッと高める効果があるんだね

何を数値化すれば良いのか

それでは、何を数値化すると良いのでしょうか。

目標設定に数値を挿入すると、次の行動が具体的になり、目標達成の実現性が増すと前述しました。

ここで、

品質改善のフレームワークとして世の中に定着している「PDCA管理」で考えてみましょう。

品質管理の手法として登場したPDCAサイクルの考え方も、

今では組織の目標達成に向けたフレームワークとして定着してきた感があります。

ところで、プレイヤーにとって

「Plan(計画)」→「Do(行動)」→「Check(評価・ふり返り)」→「Action(改善)」

の4つのうち、数値化をすれば良いのはどこの部分だと思いますか?

やったらやりっぱなしではなく、改善することを繰り返すのが大事だと思うから「Action(改善)」な気がする…..

気になる本書のスタンスは「Do(行動)」の部分。

数値化することで“行動量をいかに上げていくか”、が最重要だと説明されています。

この点は、本書で紹介されていた営業成績比較の話がとても参考になりました。

Aさん:10件訪問して5件成約できた

(成約率50%)

Bさん:30件訪問して10件成約できた

(成約率30%)

Aさんは成約率50%、Bさんは成約率は30%となっていますので、

一見するとAさん方がすばらしい営業マンのように錯覚します。

しかし、冷静に見ればの明らかに10件成約したBさんの方が組織への貢献度は高いですよね。

これを踏まえると、行動の結果である“成約率”を数値化して目標化するよりも、“訪問という行動量”にフォーカスすることが重要だということがよくわかると思います。

ヘタな鉄砲も数撃ちゃ当たる。

行動しないことには何も始まらない

`

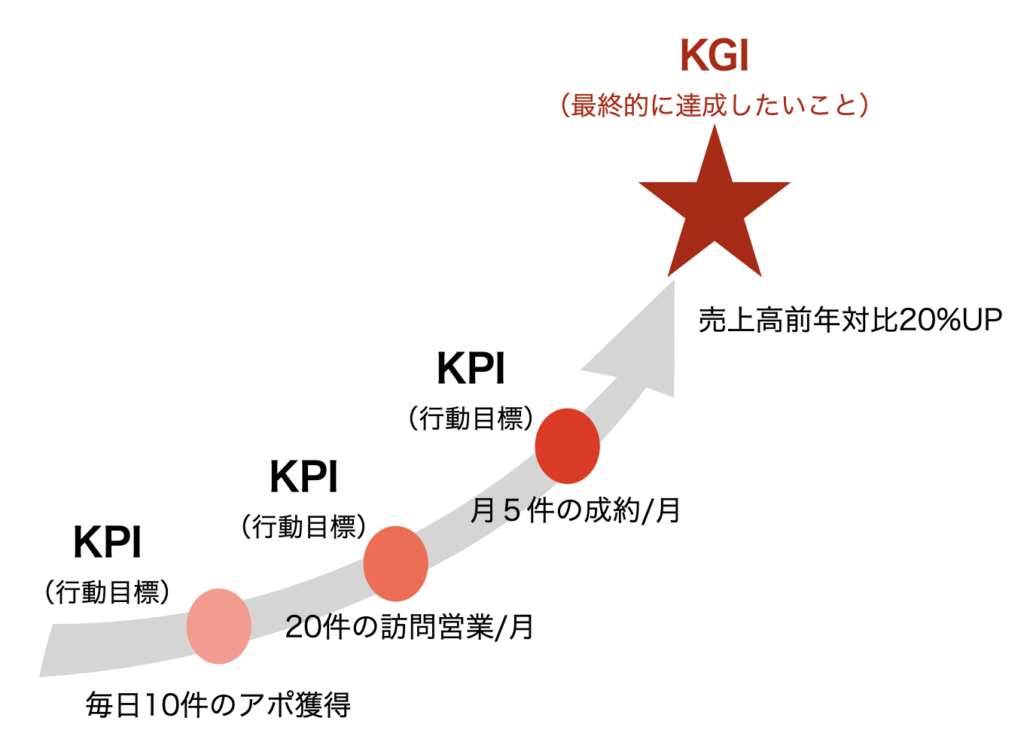

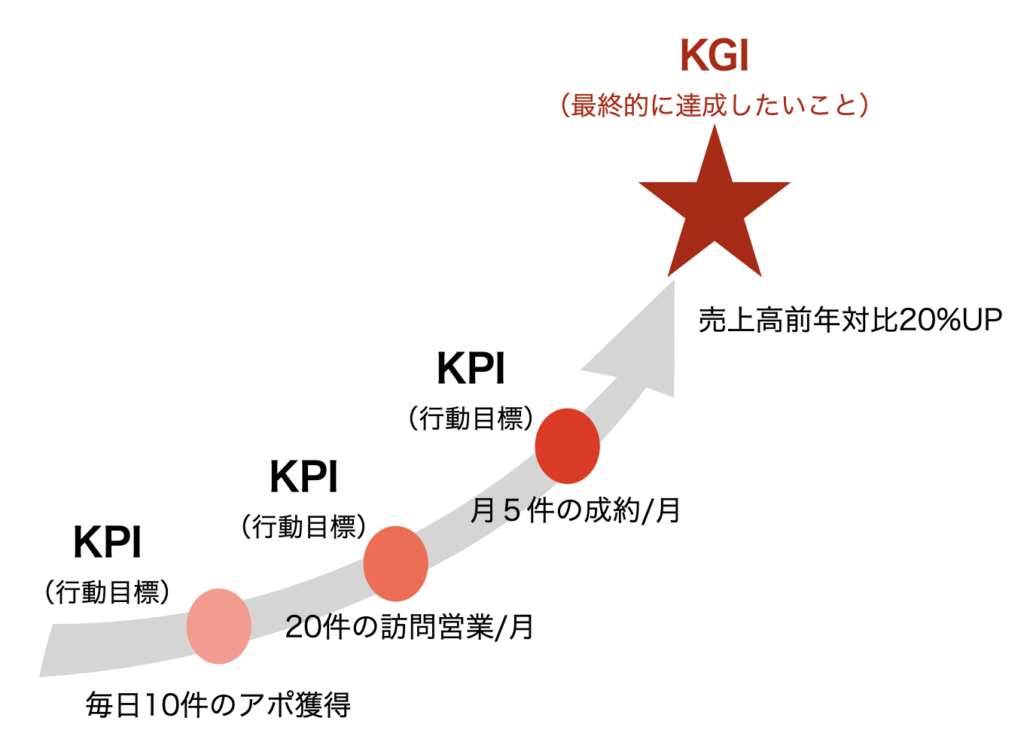

KPI(重要業績評価指標)という言葉を聞いたことがあると思います。

KPIとは、目標(KGI)を達成するまでのプロセスにおいて設定される中間的な指標のことですが、

まさに、KPIとして行動目標を数字で設定することが大事だよという話になります。

変数を見つけることの重要性

目標を達成するためには、そこにつながる行動量にフォーカスし数値化して管理していくことが重要だ、

ということを理解しでも、

目標達成に結びつかない行動を数値化(KPI化)したら意味がないですよね。

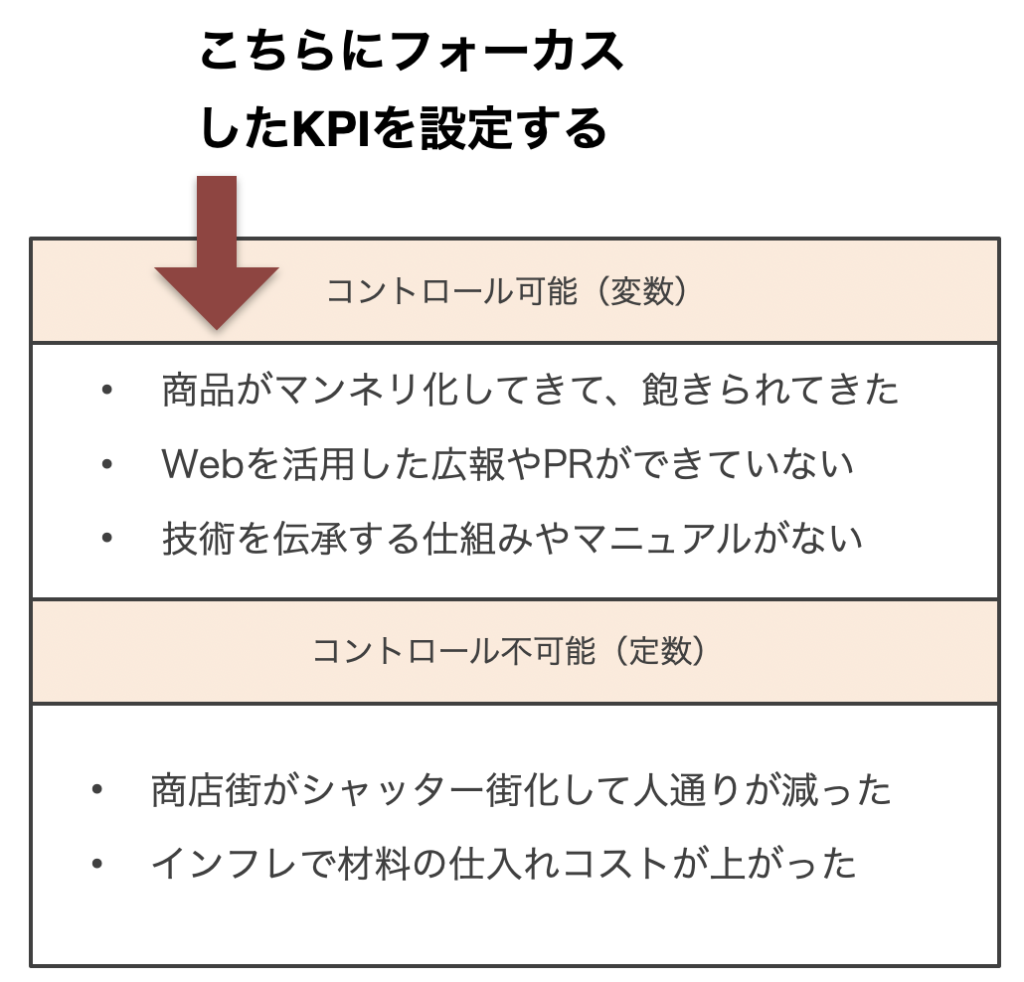

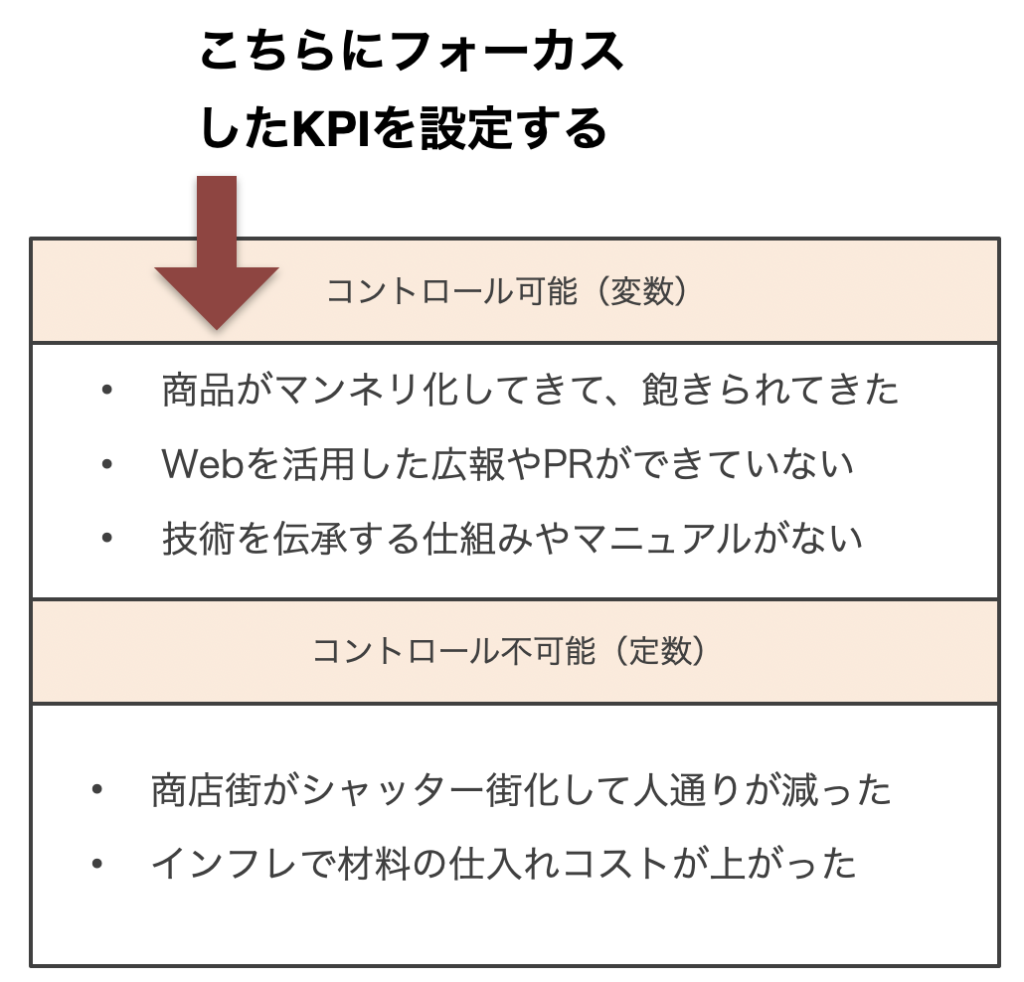

ここで登場する考え方が、“定数”と“変数”をしっかりと見極めることの重要性です。

言い換えると、「自分の行動で変えられるものと、変えられないものを仕分けする」ということになるのですが、

これも、本書を読んでとても参考になった点の1つ。

例えば、あなたに好きな人がいたとして、

あなたはその人に告白をしようと悩んでいるシチュエーションがあったとします。

この場合、自分の想いが成就するかどうかは、相手が決めることであって、

あなたが決めたりコントロールできることではないですよね。

この自分では変えられないこと(定数)をどうにかしようと悶々と考えることには意味がありません。

ではどうするか。

自分がコントロールできる“変数”にフォーカスする必要があります。

今回のシチュエーションでいえば、例えば「自分を知ってもらうために相手と会話する機会を増やす」、だったり、

相手の好みに合わせて「おしゃれをする」、「料理の腕を上げる」、「体を鍛える」……などが“変数”になりそうです。

営業でいえば、自社製品と他社製品の性能の差を埋める努力をするよりも、

自社製品がマッチするニーズを持つ顧客を探すために、顧客との接触回数を増やす方が成功確率が上がるということです。

最近、学校でy = ax + b というのを習いました。

aとbは最初から与えられた定数なので変えることはできないけど、xは変数なので、どのような値でも代入することができます

この目標達成につながる「効果的な変数を見極める」というのは、

仕事でもプライベートでも応用できる考え方ですね

数値化が全てではない

数値化の効能について理解できた一方、

「数字だけで語れることが全てではない」

「結果も大事だが熱量の方が大事である」

「数字を追い求めるだけでは、働くモチベーションが下がる」……

など、数値化の弊害を訴える意見もあると思います。

このような主張に対し、本書は「どちらも大事だが順番(優先順位)を間違えるな」との立場をとります。

順番が大事

物事の正しい順番(優先順位)の例として……

引用元:「数値化の鬼」 著者:安藤広大

- 「数字の成果」があってこその「自分らしさ」

- 「数字の根拠」があってこその「言葉の熱量」

- 「まずやってみて」、そのやるべき「理由に納得する」

- 「チームの利益」の上に「個人の利益」がある

- 「行動量を増やす」ことが「確率を上げる」ことにつながる

- 「長期的に考える」ことをしてから「逆算して短期的に考える」

まず、数字で語ってから次のステップを考える。順番を間違えてはいけないということです。

組織論としては、まさにこの通り。

厳しく聞こえるけどぐぅの音も出ません😅

まとめ

本書の内容をまとめるとこんな感じです。

- 数字は世界共通の言語であり、数値化することは目標達成のための行動量を増やし、自分や組織の成長につながる

- 数値化する行動目標(KPI)は、自分がコントロールできる“変数”とすることが重要。“定数”を目標にすることは労力の無駄である

- 数値化が全てではないが、思考の順番を間違えてはいけない。まずは数値化が土台にあってこそ

本書を読んで数値化の重要性がしっかりと理解できました。

ただ、営業のような数字でわかりやすく評価できる業務はいいけど、数値化しにくい仕事もたくさんあると思います。

欲を言えば、その辺の話をもう少し詳細に紹介してもらえたなら嬉しかったです。

ここから先は実際のコンサルで!ということなのかなという気もする……

最後まで読んでくれて、ありがとうございました〜。

記事を気に入ってくれたら、SNS等で拡散していただけると大変嬉しいです

\ にほんブログ村参加中〜クリックしてね/

\1ヶ月の無料体験実施中🎵/

Amazonのオーディオブック Amazon Audibuleはこちらから