ミッション、ビジョン、バリュー、挙げ句の果てにはパーパスまで。

大きな企業ってどうしてこんなにカタカナが好きなのでしょうか?

夏バテと仕事上のカタカナで疲れがピークに達し、ふと手にしたのが、本書「コンセプトの教科書」。

「教科書」というタイトルを見てそっと棚に戻そうとしたのですが、手に取ったのも何かの縁。

あとがきだけでもと読んでみたところ、コンセプトメイキングは「ひらめき」ではないの文言。

人や組織を動かすコンセプトを作るのって、一部のセンスがある人の専売特許だよね、と思っていた自分には結構衝撃的な言葉だったので思わず購入、一気読みしました。

結論、こちらの本は非常に面白いです。

選び抜かれた言葉の凄みがよくわかりますし、本書で解説されているフレームワークを使えばある程度のコンセプトを作ることができるようになると思います。

- コンセプトメイキングに興味がある全ての人(言葉の凄さが理解できます)

- 企画系やクリエイティブのお仕事にたずさわっている方(筋の通ったストーリで企画書が書けます)

- ミッション、ビジョン、パーパスなど、綺麗なカタカナに疲れている方(わたしです)

この記事を書いているGeroge(父)は、都内在住のサラリーマン。通勤電車のほぼ全てを読書に費やし、年間100冊程度の本を読んでいます(プロフィール)。また、家庭菜園も10年くらい楽しんでいます。

George(父)

George(父)ブログ始めてからはマーケティング関係の本を読み漁っております

\ それでは、いってみましょう

コンセプトメイキングとは?

まず、“コンセプト”。

仕事でも日常会話でも良く耳にするキーワードですが、この言葉の定義ってなんなのでしょうか。

まずはここから始めた方が良さそうです。

英語の「Concept」の意味は「概念」、「発想」、「思想」、といった意味。

一方、ビジネスにおけるコンセプトは、「全体を貫く新しい観点」、

または「なんのために存在するのかを示す言葉」のことです。

ブランドコンセプト、事業コンセプト、コンセプトカーなど、巷にはコンセプトが溢れかえっています。

使われる文脈で微妙に意味合いが違う場合もあるので、しっかと定義を押さえておきましょう

そして、コンセプトメイキングとは、「新しい意味を創造する」こと。

本書はコンセプトを作るにあたって必要な考え方やフレームワークについて、たくさんの事例をもとに解説した教科書となっています。

「1000曲をポケットに」の衝撃

本書で紹介されている優れたコンセプト事例の1つにMP3プレーヤーの事例がありました。

MP3プレーヤーは、ソニーのウォークマンがとって代わられたデジタル音源を再生できるポータブル機器のことで、Appleのipodなどが有名です

MP3プレーヤーが世の中に出現した当初、多くの会社が「5GB(ギガバイト)のMP3プレーヤー」といったように、

機能にフォーカスした開発コンセプトを採用していて、”容量”の多寡を競っていました。

一方、Appleは顧客にフォーカスし、「1000曲をポケットに」をコンセプトにiPodを開発。

結果、1000曲をポケットに入れたまま軽快に操作している顧客を想像したUI(ユーザーインターフェース)を開発したiPodが圧勝しました。

コンセプトは機能や技術ではなく、顧客にフォーカスするべきということを証明した好事例です。

ポケットに入れたまま、どうやって顧客は操作するんだろう?

というところまで想像できるコンセプトだったから、くるくる回して曲を選択するクリックホイールとか、顧客の操作性にこだわった機能を付加することができたんだね

良いコンセプト 4つの条件

本書では、良いコンセプトの条件として以下の4つが挙げられています。

- 顧客目線で書けているか

- 「ならでは」の発想があるか

- スケールは見込めるか

- シンプルな言葉になっているか

1つ目は、顧客目線で書けているか。

これは先ほどのAppleのipodの事例ですね。

2つ目は、「ならでは」の発想があるか。

「高品質なものを、低価格で」などはビジネスの常識であり、コンセプトもどき。

誰かの心を動かすためには、嫌われる覚悟を持ってでもオリジナルを組み込まないとダメということ。

3つ目は、スケールは見込めるか。

これは、不必要にターゲットを狭める必要はないということ。

USJが「映画の専門店」から「エンターテインメントのセレクトショップ」へコンセプト変更し、

大成功を収めたことががわかりやすい事例となります。

4つ目は、シンプルな言葉になっているか。

簡単に理解できて、覚えられ、流通するよう、できる限り短く発話しやすいように仕立てるのがポイント。

上の4つのポイントも重要ですが、「その言葉で体温が上がるか」も良いコンセプトの条件である補足されてます

その言葉にパッションはあるか!

コンセプトメイキングは、正しい「問い」の設定から

コンセプトメイキングは適切な「問い」の設定から始まるということで、

「問い」の設定に対するフレームワーク・クエスチョンマトリクスが紹介されています。

これまた目から鱗な内容。

簡単にいうと、「問い」をその問いが解決した際の、

①インパクトの大きさと発想を広げるための②自由度の大きさ、の2軸で捉え、

“愚問”、“悪問”、“クイズ”、“良問”に分類して考えるというものです。

例えば、マンションの住人から「エレベータが遅すぎる」といったクレームが入った際の解決策を考える事例では、以下のようになります。

*ここでは、早いエレベータへ改修することは投資金額としても物理的にも困難なシチュエーションを設定

エレベータの速度を上げることができるのであれば言うことないのですが、

今回のケースではそもそも考えるだけ無駄、ということでインパクトは大きいが自由度の低い「悪問」になります。

日本あるあるの気合いと根性でなんとかせよ!というのがこちらですね

次に、「エレベーターを使いたくない人には階段を使ってもらう」。

この問いは、エレベーターの速度を気にする人がそもそも階段を使うのか?

という疑問が生じるため、発想の自由度は高く考えるだけなら楽しいものの、大したインパクトは見込めないということで「クイズ」。

また、「クレーマを追い出すには?」との問いは、マンションの住人を追い出すということはオーナーにとっても望ましくないことであり、自由度が低くインパクトも小さい「愚問」。

ここでの「良問」は、物理的にエレベーターを速くできないのであれば、

どうすれば速く感じてもらうことができるか?となります。

この適切な問いを設定した際の解決策の例としては、

エレベータの壁を「鏡」にすることや、エレベーター内にテレビモニターを設置するなどの打ち手が検討できます。

いずれも、エレベーターの待ち時間が気にならなくなる工夫です。

行き詰まりを見せている問いかけに対しては、クエスチョンマトリックスを使って、良問にすり替える(リフレーミング)ことが大事

コンセプトメイキングも、まずは適切な「問い」の設定からスタート

適切な問いを設定した後はストーリーを作っていく

適切な問いを設定したあとは、いよいよコンセプト作りです。

本書では、コンセプトメイキングについて顧客インサイトを起点に考えるフレームワークが解説されています。

顧客インサイトとは、「まだ満たされていない、隠れた欲求のこと」

マーケティングの世界では、「ウォンツ」や「ジョブ」なんて言ったりするよ。下の記事も読んでみて!

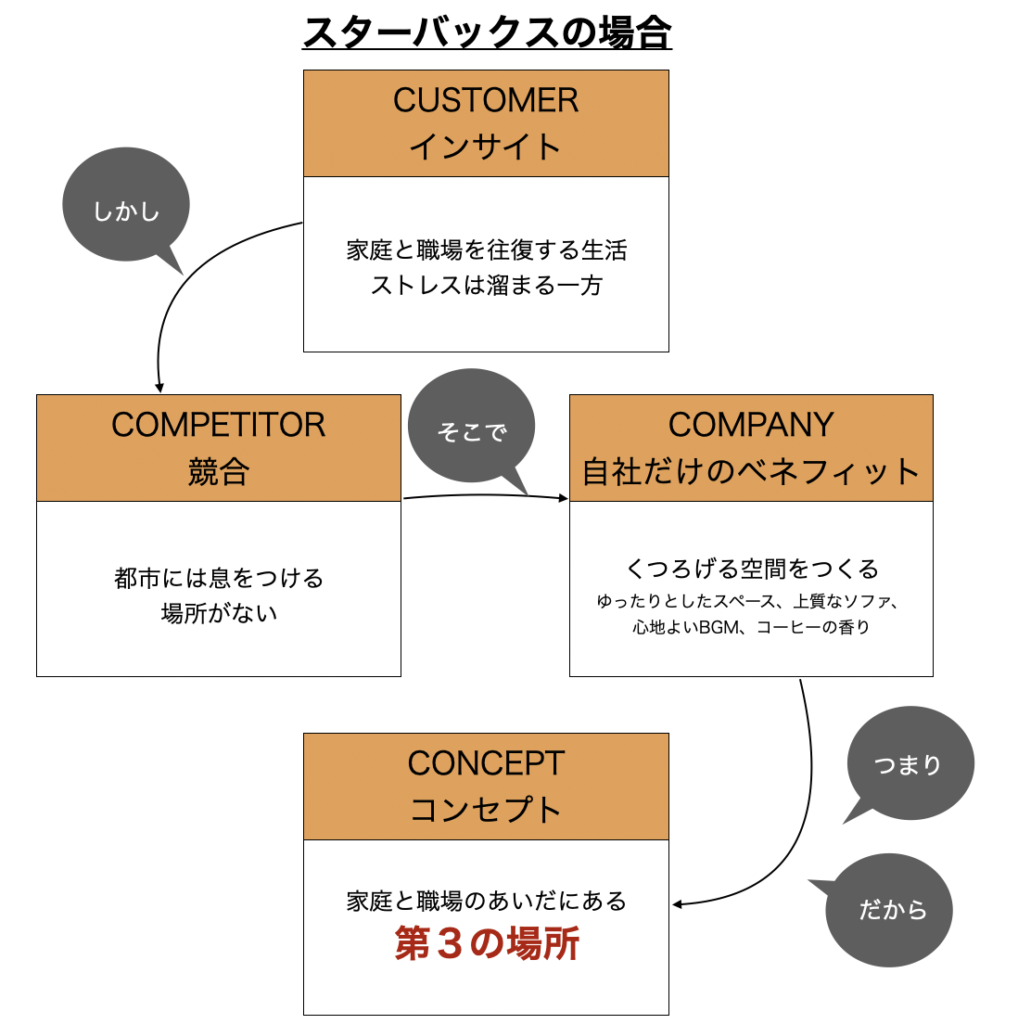

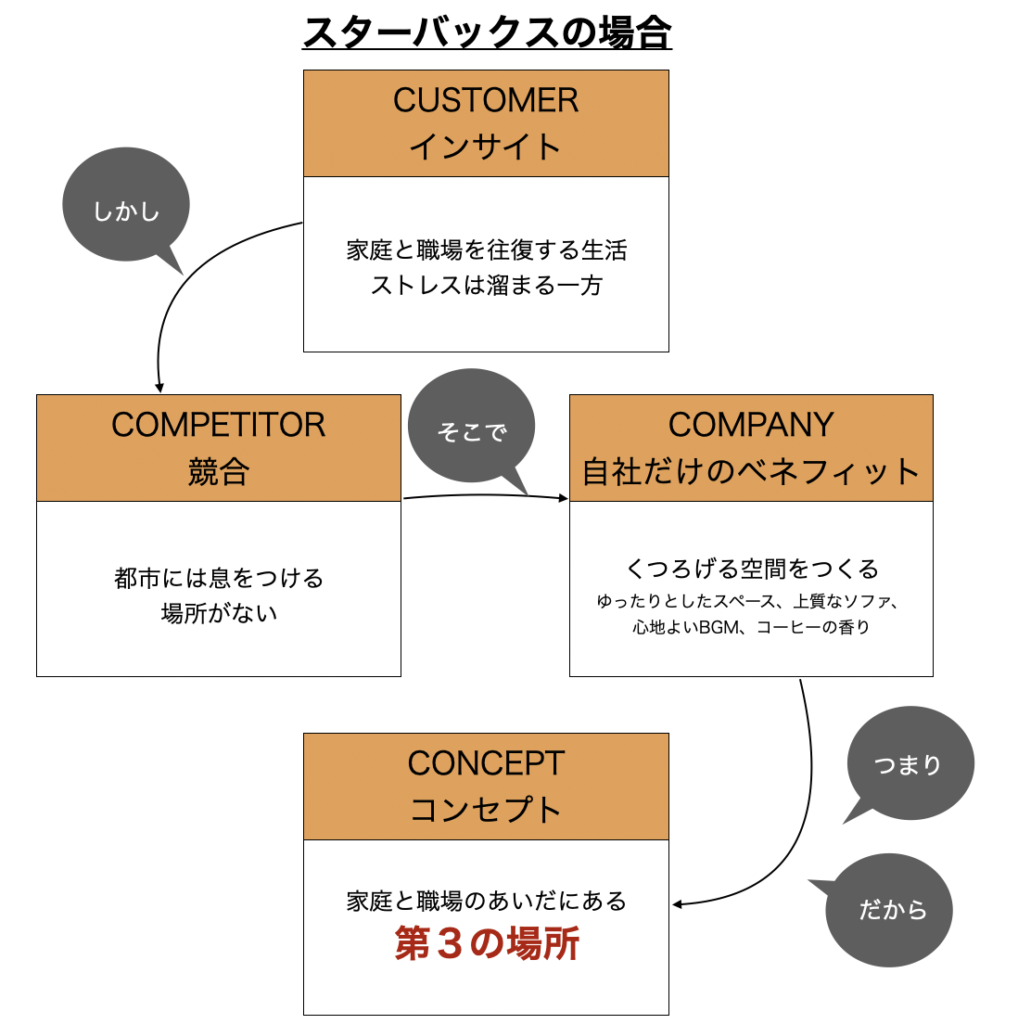

マーケティングの勉強をしていると出てくる3C分析(*)を接続詞で繋ぎ、最後にCONCEPTを導くことにより、ストーリー性を持ったコンセプトを作り上げる方法となります。

*3C分析

マーケティング戦略の構築や競争環境の理解に役立つツールの一つです。

3Cは、Company(企業)、Customer(顧客)、Competitor(競合他社)の頭文字を表しており、これらの要素を分析することで戦略の立案に活用されます

以下は、本書内で解説されているスターバックスの事業コンセプト、「第3の場所」を事例にしたコンセプトメイキングです。

3Cを別々に考えるのではなく、簡単な接続詞でつなぐだけで、ストーリができてしまうのが感激ポイントです。

本の中では実践ワークも用意されているので、本フレームワークの有用性がさらに実感できますよー

以上は、顧客インサイトを起点にしたフレームワークですが、新たな製品やサービスを企画する際に、初期段階から顧客インサイトをつかむことが難しいことも往々にしてあると思います。

そんな場合に備え、顧客インサイトではなく、つくり手が信じる未来(=ビジョン)を起点にコンセプトを導いていく方法も解説されています。

❶「そもそも」の使命(ミッション)を語り、❷「いつか」の未来(ビジョン)を示し、❸「そのためにいま」やるべきことをコンセプトとして位置付けていくアプローチです。

これも、びっくりするくらい綺麗なストーリーが出来上がる素晴らしいフレームワークだと思いました

また、これだけで終わらないのが本書のすごいところ。

最後には、上の2つを合体させたコンセプトピラミッドという最強フレームワークが解説されています。これは、ぜひ本書を読んで確かめてみていただければと思います。

まとめ

「教科書」というタイトルのとおり、コンセプトの重要性とその作り方が体系的に学べる本でした。

もともとは研修として提供していたコンテンツを書籍化したという背景もあるようで、インプットだけでなくアウトプットもできる仕様になっていて、読み応え抜群です。

本記事で紹介したほかにも、最後の仕上げとしてのキーフレーズ化(一行化)であったり、ビジョンとパーパスの違いなども解説されています。

コンセプトを軸として、論理的に選び抜かれた言葉の凄みをこれでもかと味合わせてくれる一冊です。

一方、著者の細田さんは、「フレームワークを使えばそれなりのコンセプトを作ることは可能だがこれだけでは限界がある。人の心を動かすコンセプトを作るには、「異常値」や「やばい」発想が重要になる」

と最後に述べられています。

「人々を複数の惑星で暮らせるようにする」をビジョンにかかげるスペースXの開発コンセプトは「再利用可能ロケット」。

イーロン・マスクがカリフォルニア大学で行ったスピーチの中で、

「300年前の人に空を飛べるといったら狂っていると言われるに違いない(再利用ロケットも狂っていると思うだろうが必ず実現できる)」と説いたエピソードを踏まえても、

フレームワークだけではなく、自らのこだわり、信念、パッション、偏愛なども必要なのだとあらためて認識したのでした。

最後に、本書で事例として紹介されているコンセプトを列挙しておきますので参考にしてください。

| 企業名 (商品名) | コンセプト |

|---|---|

| Amazon kindle | 世界中の書籍を 60秒以内に |

| Apple iPod | 1000曲を ポケットの中に |

| サントリー Boss | 働く人の相棒 |

| ワコール | 小さく見えるブラ |

| JINS | 目のいい人の メガネ |

| ファブリーズ | 洗えないものを 洗おう |

| GU(ジーユー) | 走れるパンプス |

| スターバックス | サードプレイス |

| エアービーアンドビー | 暮らすように 旅をする |

個人的には2023年に読んだ本の中で3本の指に入る良書。

企画やクリエイティブな仕事にたずさわる人にはぜひおすすめしたい一冊です

最後まで読んでくれて、ありがとうございました〜。

記事を気に入ってくれたら、SNS等で拡散していただけると大変嬉しいです

\ にほんブログ村参加中〜クリックしてね/

\ 1ヶ月無料体験 /

Amazonのオーディオブック Amazon Audibuleはこちらから